وبقينا صرعى حلم الوطن … الوطن القابعُ في مخيلاتنا الأفلاطونية, حيث يمكنكَ أن ترى وطناً تحبه من خارجِ فتحة تهوية الزنزانة وبعيداً عن خرائط المنفى

قرأتُ رواية البؤساء لما كنت في السادسة عشر من العمر، وشاهدتُّ الفيلم بعد بضع سنين، المشهدُ الذي فاتَني في الرواية وأبهرني في الفيلم هي ثلَّة الشباب التي بقيت في معركة المتراس وقاتلت حتى النهاية، ربَّما كانوا متخيلين في الرواية، ولكنَّني رأيتهم حقيقةً هناكَ من حيثُ أتيت .. في سوريا

في التاسعة من عمري أحببتُ فتاةً شقراء تكبرني سنة، ما أذكره من ذلك الحبِّ الساذج أنَّني كنت أتصرف بحمقٍ وجنونٍ عندما أكون حولها، بعد عقدٍ ونصفٍ من الزمن لا أزالُ أفقد السيطرة حينَ أحب، أتصرف بجنونٍ وتهور، الفرقُ الوحيد هو أنَّ أفعالي مفضوحة اليوم، وأمي أبعدُ من أن تنظِّف آثارها من خلفي ..

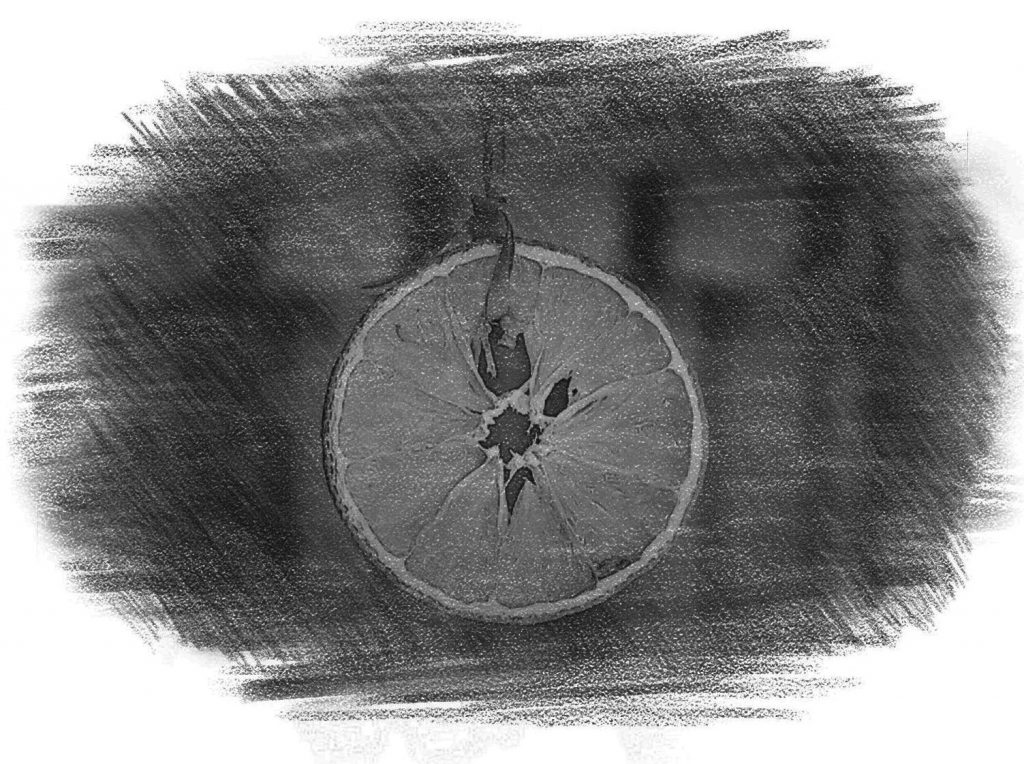

مرَّةً في حصار الغوطة الشرقية اشترينا برتقالةً بمبلغٍ يزيدُ عن ١٥ دولاراً، كنّا ثلاثة، وبعد أن قبلناها وتصوَّرنا معها، قررنا أكلها، الذكرى الثانية لذلك اليوم -غير الصورة- هو أنَّ طعم البرتقال لم يكن جيداً بعد وجبة العلف التي تناولناها على الغداء، نعم هذا صحيح، في القرن الحادي والعشرين هناكَ نصف مليون شخص حوصِروا في غوطة دمشق الشرقية لمدة خمس سنوات ووصلَ بهم الجوع إلى أنهم قاسموا الحيوانات المتبقية على قوتها.

في الزنزانة حاول جنديٌّ قطع وريد يدي اليمنى لأنَّها تكتُب -حسب قوله-، كان مخموراً جداً لما أخبرته أنَّني أكتب باليسرى لأنقذ معصم يدي اليمنى التي كانت شفرته قد اخترقت عشرين ميليمتراً منها، كذبتُ في ذلك اليوم، ربما كانت “كذبة حمراء” ..

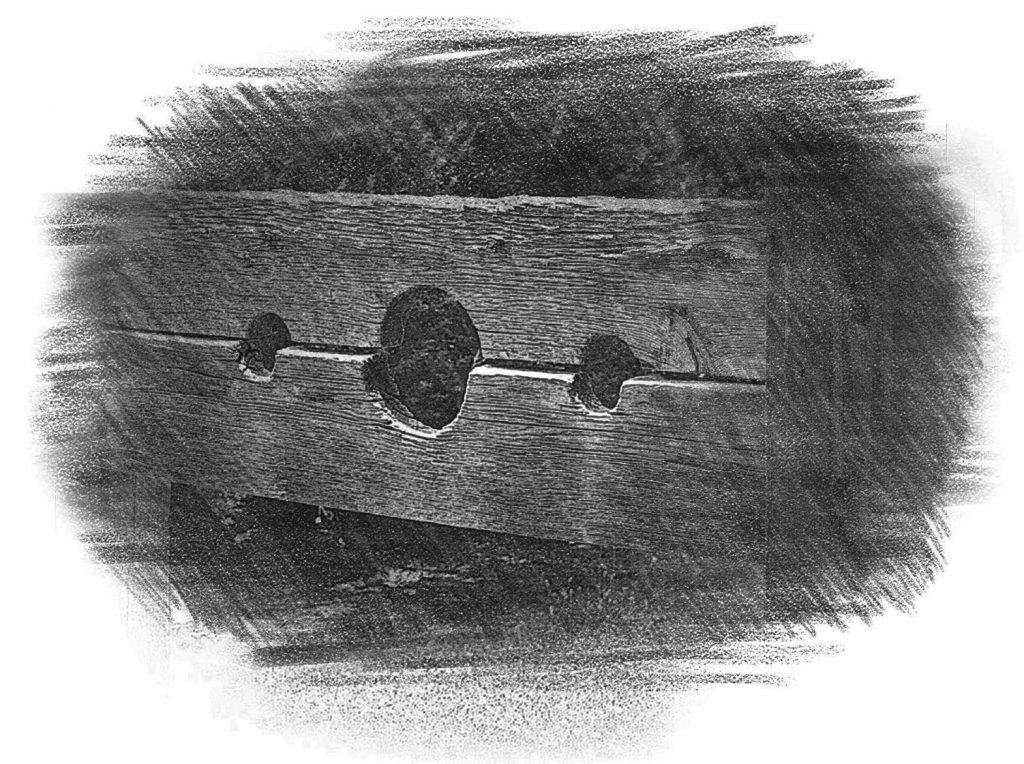

في كشكٍ تحتَ جسر الثورة بدمشق أوقِفتُ لخمسة أيام، كان جنديُّ الديكتاتورِ يبولُ على الطرف الآخر من الألواح المثقَّبة، يشتمنا بإلهنا وعائلاتنا، ولازالت أصواتُ شتائمه ورائحته النتنة في أذني وأنفي حتى اليوم، لن تزولا حتى يسقطوا جميعاً .. جميعاً ..

كنَّا هاربين من دورية الأمن، ياسر وأنا، وصلنا لحائطٍ لا يمكن تجاوزه بسهولة، انحنى ياسر لأتمكن من الهروب، آثرني على نفسه، بعد دقيقة استطاعَ اجتيازَ الحائط، وانتصرنا في تلك المرَّة على الجنودِ المدججين بالسلاح، ولكنَّ شظيَّةً صغيرةً بعد سنتين عبرت شريانه الفخذي، فانتقم مجرمو الأرض كلّهم مني بموته .. انتقموا من انتصاراتي الصغيرة بخنجرٍ نازف في القلب ..

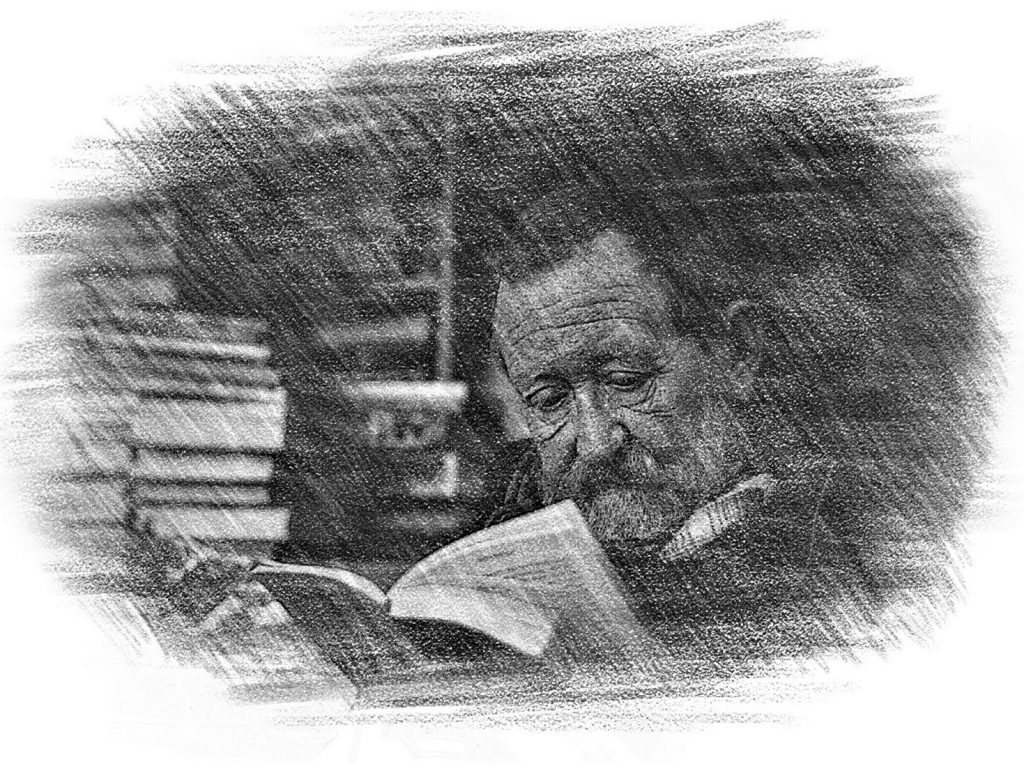

كان لي خالاً يكادُ يكون المثقف الوحيد في عائلة أمّي، كانَ فاقداً ليَده اليمنى، ولعلَّ مكتبته هي أعظم ما رأيت حتى اليوم، لطالما استعرتُ بعض كتبه، لم أكمِل أياً منها، ولكنَّه حدَّثني في كلِّ مرّةٍ عن كلِّ كتابٍ كما لو أنَّني قرأته .. كانت كلماته تلك هي البُعدُ الخامسُ لسينما الطفل الصغير الجالس أمامه على كرسيٍّ بلا ظهر ..

مرّة في الصغر كنتُ ألعبُ مع بناتِ جيراننا، رأينا عصفوراً قد فارق الحياة، صُدِمنا لذلك الموت البريء الذي قابلناه للمرة الأولى، بكينا ، قرأنا الفاتحة ، ثمَّ دفنَّاه ..

بعدَ عقدٍ من تلك الحادثة أو يزيد، قابَلني الموت مجدداً، بعصافيرَ أقرب إلى قلبي، بكيتُ، قرأتُ الفاتحة، ولكن لم يتسنى لي دفنهم، فبعضهم قضى في المعتقل، وبعضهم قضى بينما كنتُ هارباً ..

وبقينا صرعى حلم الوطن … الوطن القابعُ في مخيلاتنا الأفلاطونية, حيث يمكنكَ أن ترى وطناً تحبه من خارجِ فتحة تهوية الزنزانة وبعيداً عن خرائط المنفى

قرأتُ رواية البؤساء لما كنت في السادسة عشر من العمر، وشاهدتُّ الفيلم بعد بضع سنين، المشهدُ الذي فاتَني في الرواية وأبهرني في الفيلم هي ثلَّة الشباب التي بقيت في معركة المتراس وقاتلت حتى النهاية، ربَّما كانوا متخيلين في الرواية، ولكنَّني رأيتهم حقيقةً هناكَ من حيثُ أتيت .. في سوريا

في التاسعة من عمري أحببتُ فتاةً شقراء تكبرني سنة، ما أذكره من ذلك الحبِّ الساذج أنَّني كنت أتصرف بحمقٍ وجنونٍ عندما أكون حولها، بعد عقدٍ ونصفٍ من الزمن لا أزالُ أفقد السيطرة حينَ أحب، أتصرف بجنونٍ وتهور، الفرقُ الوحيد هو أنَّ أفعالي مفضوحة اليوم، وأمي أبعدُ من أن تنظِّف آثارها من خلفي ..

مرَّةً في حصار الغوطة الشرقية اشترينا برتقالةً بمبلغٍ يزيدُ عن ١٥ دولاراً، كنّا ثلاثة، وبعد أن قبلناها وتصوَّرنا معها، قررنا أكلها، الذكرى الثانية لذلك اليوم -غير الصورة- هو أنَّ طعم البرتقال لم يكن جيداً بعد وجبة العلف التي تناولناها على الغداء، نعم هذا صحيح، في القرن الحادي والعشرين هناكَ نصف مليون شخص حوصِروا في غوطة دمشق الشرقية لمدة خمس سنوات ووصلَ بهم الجوع إلى أنهم قاسموا الحيوانات المتبقية على قوتها.

في الزنزانة حاول جنديٌّ قطع وريد يدي اليمنى لأنَّها تكتُب -حسب قوله-، كان مخموراً جداً لما أخبرته أنَّني أكتب باليسرى لأنقذ معصم يدي اليمنى التي كانت شفرته قد اخترقت عشرين ميليمتراً منها، كذبتُ في ذلك اليوم، ربما كانت “كذبة حمراء” ..

في كشكٍ تحتَ جسر الثورة بدمشق أوقِفتُ لخمسة أيام، كان جنديُّ الديكتاتورِ يبولُ على الطرف الآخر من الألواح المثقَّبة، يشتمنا بإلهنا وعائلاتنا، ولازالت أصواتُ شتائمه ورائحته النتنة في أذني وأنفي حتى اليوم، لن تزولا حتى يسقطوا جميعاً .. جميعاً ..

كنَّا هاربين من دورية الأمن، ياسر وأنا، وصلنا لحائطٍ لا يمكن تجاوزه بسهولة، انحنى ياسر لأتمكن من الهروب، آثرني على نفسه، بعد دقيقة استطاعَ اجتيازَ الحائط، وانتصرنا في تلك المرَّة على الجنودِ المدججين بالسلاح، ولكنَّ شظيَّةً صغيرةً بعد سنتين عبرت شريانه الفخذي، فانتقم مجرمو الأرض كلّهم مني بموته .. انتقموا من انتصاراتي الصغيرة بخنجرٍ نازف في القلب ..

كان لي خالاً يكادُ يكون المثقف الوحيد في عائلة أمّي، كانَ فاقداً ليَده اليمنى، ولعلَّ مكتبته هي أعظم ما رأيت حتى اليوم، لطالما استعرتُ بعض كتبه، لم أكمِل أياً منها، ولكنَّه حدَّثني في كلِّ مرّةٍ عن كلِّ كتابٍ كما لو أنَّني قرأته .. كانت كلماته تلك هي البُعدُ الخامسُ لسينما الطفل الصغير الجالس أمامه على كرسيٍّ بلا ظهر ..

مرّة في الصغر كنتُ ألعبُ مع بناتِ جيراننا، رأينا عصفوراً قد فارق الحياة، صُدِمنا لذلك الموت البريء الذي قابلناه للمرة الأولى، بكينا ، قرأنا الفاتحة ، ثمَّ دفنَّاه ..

بعدَ عقدٍ من تلك الحادثة أو يزيد، قابَلني الموت مجدداً، بعصافيرَ أقرب إلى قلبي، بكيتُ، قرأتُ الفاتحة، ولكن لم يتسنى لي دفنهم، فبعضهم قضى في المعتقل، وبعضهم قضى بينما كنتُ هارباً ..